कोशिकाओं का वह समूह जो भ्रूणीय उत्पत्ति , विकास ,रचना ,आकृति , आकार , कार्य के विचार से समान होती हैं , सामूहिक रूप से ऊतक कहलाते हैं | विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता हैं , औतिकी ( Histology ) कहलाती हैं |

ऊतक विज्ञान का जनक विचाट को कहा जाता हैं |विचाट ने ऊतक नाम दिया |

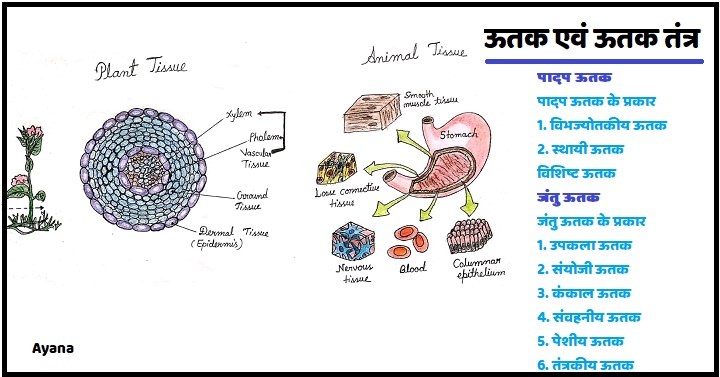

पादप ऊतक ( Plant tissue )

कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान कोशिकाएँ उत्पत्ति , कार्य , संरचना में समान होती हैं , पादप ऊतक कहलाती हैं |

पादप ऊतक के प्रकार

पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं |

- विभज्योतकीय ऊतक ( Meristematic tissue )

- स्थायी ऊतक ( Permanenet tissue )

1. विभज्योतकीय ऊतक

वे ऊतक जो विभाजन की क्षमता रखते है , विभज्योतकीय ऊतक कहते हैं |

विभज्योतकीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं –

शीर्षस्थ विभज्या ( Apical meristem )

ये ऊतक जड़ , तने व शाखाओं के अग्रस्थ पर पाये जाने वाले ऊतक |

पार्श्वीय विभज्या ( Lateral meristem )

ये ऊतक द्वित्तीय वृद्धि को संचालित करते है तथा जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में पाये जाते हैं |

अन्तर्वेशी विभज्या ( Intercalary meristem )

तिरछी पट्टियों के रूप में शीर्षस्थ प्रभाजी ऊतक के नीचे पाये जाते जो शीर्षस्थ प्रभाजी ऊतक शेष बचा हुआ भाग होते हैं , तथा पौधों के भागों की लंबाई में वृद्धि करते हैं |

2. स्थायी ऊतक

वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नही पायी जाती स्थायी ऊतक कहलाते है |

स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं |

1. सरल स्थायी ऊतक ( Simple permanenet tissue )

मृदु ऊतक ( Parenchyma )

प्रोटीन , वसा , मंड जैसे खाद्य पदार्थों का संचय मृदु ऊतक द्वारा होता हैं |

स्थुल कोण ऊतक ( Collenchyma )

तनने की क्षमता ( Tensile strength ) स्थुल कोण ऊतक द्वारा होती हैं |

द्रढ़ ऊतक ( Sclerenchyma )

कठोर बीजावरण का निर्माण द्रढ़ ऊतक द्वारा होता हैं | उदाहरण – द्रढ़ ऊतक के कारण नाशपाती खाने में कठोर लगता हैं तथा नारियल एवं अखरोट तथा लेग्यूमिनोसी कुल के बीजों में कठोर बीजावरण द्रढ़ कोशाओं ( Stone cells ) के कारण होता हैं |

2. जटिल ऊतक ( Complex tissue )

एक से अधिक कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं | जटिल स्थायी ऊतक के द्वारा संवहन की क्रिया संचालित होती हैं | इसलिए इनको संवहनीय ऊतक भी कहते हैं |

जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं –

दारु ( Xylem )

जड़ो द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों का पौधों के अन्य भागों तक संवहन करते हैं |

दारू जटिल ऊतक चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता हैं –

◆ वहिनिकाएँ ( Tracheids )

◆ वाहिकाएँ ( Vessels )

◆ काष्ट मृदु ऊतक ( Wood parenchyma )

◆ काष्ट तंतु ( Wood fiberes )

अधोवाही ( Phloem )

ये घुलनशील अवस्था मे पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन पौधे के विभिन्न भागों में करते हैं | अधोवाही को बास्ट कहते हैं | अधोवाही जटिल ऊतक चार प्रकार की कोशिकाओं से बना होता हैं –

◆ चालनी अवयव / नलिका ( Sieve elements / tubes )

◆ सखि कोशाएँ ( Companion cells )

◆ फ्लोएम मृदु ऊतक ( Phloem parenchyma )

◆ फ्लोएम रेशे ( Phloem fiber )

★ विशिष्ट ऊतक ( Special tissue )

पौधों में विशेष पदार्थों का निर्माण , संग्रह व आवश्कतानुसार उनका स्त्रावण विशिष्ट ऊतकों द्वारा किया जाता हैं | जैसे – तेल , रेजिन ,टेनिन , गोंद , मकरन्द , एन्जाइम्स , श्लेष्म , लैटेक्स आदि |

● जलरन्ध्र ( Hydathodes )

इनके द्वारा जल स्त्रावण होता हैं | जलरन्ध्र पौधों की पत्तियों के किनारों तथा अग्रभागों पर पाए जाते हैं | घास , पिष्टिया , जलकुंभी , नेस्टशियम तथा पुष्पीय पौधों की पत्तियों पर जलरन्ध्र पाये जाते हैं |

● रबरछीर कोशाएँ ( Latex cells )

मदार , कनेर , यूफोबिया में पाई जाती हैं |

जन्तु ऊतक ( Animal tissue )

समान संरचना , कार्य एवं भ्रूणीय उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जो एकत्रित होकर विशिष्ट कार्य को संचालित करता हैं , जन्तु ऊतक कहलाता हैं |

जंतु ऊतक के प्रकार

जंतुओं में छः प्रकार के ऊतक पाये जाते हैं |

1. उपकला ऊतक ( Epithelial tissue )

2. संयोजी ऊतक ( Connective tissue )

3. कंकाल ऊतक ( Skeletal tissue )

4.संवहनीय ऊतक ( Vascular tissue )

5. पेशीय ऊतक ( Muscular tissue )

6. तंत्रकीय ऊतक ( Nervous tissue )

1. उपकला ऊतक

उपकला ऊतक शरीर की बाह्य तथा आंतरिक सतहों पर , स्वतन्त्र सतह पर पाया जाता हैं | कोशिकाऐं एक – दूसरे के अत्यंत निकट होती हैं तथा कोशिका के मध्य अन्तरकोशकीय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती हैं |इनके बीच रुधिर कोशिकाऐं भी नहीं पाई जाती |उपकला ऊतक की कोशिकायें एक पतली कोशिका रहित जीवित झिल्ली पर स्थित होती हैं | इस झिल्ली को आधारीय झिल्ली कहते हैं |उपकला ऊतक में पुनर्जनन की क्षमता पायी जाती हैं |

उपकला ऊतक निम्न तीन प्रकार के होते हैं –

सरल उपकला ऊतक

एक स्तर के बने होते हैं

संयुक्त उपक ऊतक

यह कोशिका के कई स्तरों में व्यवस्थित होने से बनता है | इसके सबसे नीचे के स्तर की कोशिका अन्य स्तरों की कोशिका अधिक बड़ी एवं स्तंभाकार होती है तथा आधारीय झिल्ली के ऊपर की ओर स्थित होती हैं |

विशेषीकृत उपकला ऊतक

यके विशेष कार्यों को सम्पन्न करने के लिये उत्पन्न होती हैं |

2. संयोजी ऊतक

संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता हैं | इसलिए यह अन्य ऊतकों की तुलना में शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता हैं | संयोजी ऊतक तीन घटकों से मिलकर बना होता हैं –

अधात्री

अधात्री कोशिकाओं के बीच खाली स्थान में पाया जाता हैं एवं समांगी , अर्द्धतरल , पारदर्शी होता है |

कोशिकाएं

संयोजी ऊतक की अधात्री में मुख्यतः ताराकृति वाली कोशिकाएं पायी जाती है |

तन्तु

श्वेत , लोचाविहीन ,कोलेजन तन्तु , पीली एवं लोचयुक्त इलास्टिन तन्तु तथा श्वेत लोचयुक्त रेटिकुलर तन्तु संयोजी ऊतक की अधात्री में कोशिकाओं के अतिरिक्त पाये जाते है |

3. कंकाल ऊतक

कंकाल ऊतक जंतुओं के शरीर की आकृति तथा आकर को बनाने में सहायक होता हैं , जिससे शरीर को एक मजबूत ढांचा प्राप्त होता हैं , जो आस्थि तथा उपास्थियों का बनता हैं , जिसे कंकाल कहते हैं |

कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता हैं |

आस्थि ( Bone )

इसमें ओसीन नामक प्रोटीन तथा Mg , Ca अकार्बनिक लवण पाये जाते हैं , इन लवणों के कारण ही आस्थियाँ मजबूत हो जाती हैं |

उपास्थि ( Cartilage )

इसमें कोंड्रिन प्रोटीन पायी जाती हैं

4. संवहनीय ऊतक

संवहनीय ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक से भिन्न होता हैं |

- स्वतंत्र कोशिकाएं होती हैं |

- संवहनीय ऊतक की कोशिकाएं अधात्री स्वयं स्त्रावित नही करती |

- संवहनीय ऊतकों का अधात्री तंतु में ना होकर तरल होता हैं |

5. पेशीय ऊतक

जीवों में प्रचलन एवं गति के सफ़ेद या लाल कोशिकाओं का बना होता हैं , जिसे पेशीय तंतु या पेशीय कोशिका कहते हैं |

पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं |

अरेखित पेशी

रेखित पेशियाँ

ह्रदयक पेशियाँ

6. तंत्रकीय ऊतक

जीवों की सोचने , समझने एवं संवेदनाओं या उद्दीपनों या बाह्य परिवर्तनों को ग्रहण करने की क्षमता तंत्रिका तंत्र रखता हैं | इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक विशेष ऊतक का निर्माण होता हैं , जिसकी कोशिकाएं कार्य को सरलता से पूरा कर लेती हैं , तंत्रकीय ऊतक कहलाता हैं |

Leave a Reply